チタン印鑑に興味を持ち出してからは、印鑑を販売しているお店のホームページをいろいろと見て回るのが日課になりました。

そこで気になったのが『純チタン』という言葉です。

結構多くのお店で純チタンという言葉を使ってるんですが、なかには「当店では高級で純度の高いチタンを使用してます」というお店もあって。

「純チタンって高価なの?」「印鑑に使われているのはどんなチタンなの?」という疑問が湧いてきました。

そこでチタンの素材について調べてみたんですが、そこには驚きの発見がいくつもあったんです。

この記事では、純チタンという素材の真実を解き明かして、チタン印鑑を購入する際に、絶対に損をしないための情報をまとめています。

チタン印鑑を購入するときの、1つの目安になるはずなのでぜひ参考にしてください。

- 純チタンとはどんな金属なのか

- チタンは希少な金属ではない!?

- チタンにはどんな種類があるの?

- 純チタンって本当に高級な素材なの?

純チタンは純度100%?純チタンが硬いはウソ!?

一般的には「純チタン」と聞いて、どんなことをイメージするでしょう?

「硬そう」「高そう」というイメージもあるかもしれませんが、私はなんとなく「純度100%のチタンなのかな」と思っていました。

でも実は、純チタンは「純度100%」のチタンではなかったんです。

JIS規格(日本産業規格)では純チタンは1種~4種まで4つのグレードがあって、それぞれの純チタンは、チタン以外に鉄、炭素、酸素などが少量含まれています。

4つのグレードはチタンの割合によって分けられていますが、純度が1番高い1種でも約99.5%まで。

| チタン1種 | 約99.5% | もっとも純度が高くてもっとも材質が柔らかい |

| チタン2種 | 約99.4% | 強度と加工性のバランスが良くて需要が多い |

| チタン3種 | 約99.3% | 加工性は劣るが硬度が高い |

| チタン4種 | 約99.2% | 鉄の成分が多くて純チタンの中でもっとも硬い |

要するに、純チタンとは、チタンの割合が99.2%~99.5%の金属のことで、単に「純度が高いチタン」という意味なんですね。

さらに面白いのが「純チタン」という金属は、純度が高いほど柔らかくなるという事実。

一般的には「チタンはとても硬い素材だから、純度が高いほど硬い」というイメージだと思いますが、これは逆で、

純チタンの硬度や強度は、炭素や酸素、鉄などの不純物の量に依存していて、それらが増えるほど硬くなります。

つまり、「純度が高いチタン=硬い」は間違っているということです。

なので「純度が高くて加工が難しいから高価になる」とアピールしているショップは・・

チタンの加工が難しいのは事実ですが、それは純度の高さ自体が原因ではありません

チタン素材全般の加工が難しいのは、高い耐熱性・低熱伝導率による工具温度上昇・加工中の食いつきやすさ・加工硬化が起こりやすいなどの要因があります。

「チタンは希少だから高い」は時代遅れ

まぁ、純チタンが純度100%ではなくても全然問題はないのですが、どうしても引っかかったのが「チタンそのものは高価な素材なのか」という点。

そこでさらに調べてみると・・、チタンという素材自体は希少なものではなく、むしろ金属の中では埋蔵量が多い方なんだとか。

たしかに、かつてチタンは希少性が高く、「未来の金属」とまで言われるほど高価でした。航空宇宙分野や特殊な産業用途に限られ、入手や加工も困難だったためです。

しかし、近年は技術革新が進み、チタン鉱石の精製や加工が一般化され、広く流通するようになっています。

こうしたことから、現在では、素材の相場的にはステンレスの15%~20%増くらいに落ち着いているそうです。

昔は採掘や加工が難しくて高価な金属でしたが、それらの技術が進歩したことによって、必ずしも「チタン=高級」ではなくなった。

つまり、いまや「希少で加工が難しいからチタンは高価」というイメージは時代遅れだということですね。

純チタン以外にはどんなチタンがあるの?

ここまでは、チタンは「純度が高いほど柔らかい」「現在では希少でも極端に高価な素材でもない」という話をしてきました。

チタンに対して何となく抱いていたイメージと違いますよね?

ここで、純チタン以外に「チタン」と呼ばれる素材にはどんな種類があるのかを説明します。

まずは、純チタンとは別に「高純度チタン」という素材もあって、そちらは1番純度が高い「5N」というランクは純度99.999%以上となっています。

ここまで純度が高ければほぼ純度100%のチタンと呼べますが、高純度チタンの用途は主に半導体等の工業用です。

さらにもう1つ「チタン合金」という素材もあります。

チタン合金は、ニッケル、アルミニウム、バナジウムなどを混ぜてつくられた素材で、主にチタンよりも硬度や耐食性を向上させることを目的に作られます。

その用途は、航空機産業や宇宙産業などの高度な品質が求められる分野ということもあってとても高価な素材です。

ということで、チタンの種類を以下にざっくりとまとめてみました。硬度は、「チタン合金」が1番高く(硬く)、純度が高いほど柔らかくなります。

- 純度が約99%以上のチタンで、アクセサリーや医療機器などにも使われます。酸化耐性や生体適合性が優れているため、特に人体に接触する用途で重宝されます。

- JIS規格では1種(純度99.5%)から4種(純度99.2%)に分類され、酸素や鉄の含有量で強度や加工性が異なります。

- 半導体や電子部品の製造に使用されるもので、純度が99.9%以上(4Nや5Nレベル)と非常に高いです。不純物を極限まで減らすことで、電気的特性や化学的安定性が求められる分野に適しています。

- 航空機や自動車、船舶などの構造材に使われるもので、アルミニウムやバナジウムなどの元素を添加して強度や耐熱性を向上させたものです。

- 代表的なものはTi-6Al-4V(6%アルミニウム、4%バナジウム)で、航空宇宙産業で広く採用されています。

スポンジチタンや粉末チタンといったものもありますが、基本的には「チタン」といったらこの3種類のどれかを指します。

印鑑に使用されるチタンの種類は?

次に、印鑑に使用されるチタンはどの種類のチタンなのかという話です。

チタンには、「高純度チタン」「純チタン」「チタン合金」の3種類があると説明しましたが、結論から書くと、「高純度チタン」と「チタン合金」は印鑑の原材料としては使用しません。

もともと「高純度チタン」と「チタン合金」は工業製品用の素材で、価格も高く、硬すぎたり柔らかすぎるから、日用品の素材としての用途には合わないんですね。

つまり、印鑑に使用されるチタンは「純チタン」ということになり、極端に言うと、世の中のチタン印鑑はすべて純チタン製ということになります。

ここまでの流れで知っておいてほしいのが、「チタン」よりも高級な素材として「純チタン」があるわけではないということ。

そして、「チタン製」と言われているアクセサリーや印鑑などの日用品は、すべて「純チタン製」だということです。

「純チタン」とアピールされると他よりも高級そうに聞こえるけど、みんな「純チタン」を使っているよと

付け加えると、印鑑に使用されるのは、基本的にはJIS規格2種の純チタンで、まれに1種の純チタンを使っているお店がある程度。

アクセサリー等でもチタン製品はありますが、日用品として加工される純チタンは、基本的に「1種」か「2種」になります。

ちなみに、1種と2種とでは、素材の原価(相場)の差はほとんどありません。

【まとめ】純チタンを使っているから高級はウソです!

ということで、今回はチタンの素材について詳しく説明してきました。

ここまで読み進めていただいた方は、チタンという素材についてのイメージが少し変わったのではないでしょうか。

ここまでの説明をまとめると、

- 純チタンとは純度が99%以上のチタンで、JIS規格で4種類

- チタンは硬い金属だが、純度が高いほど柔らかくなる

- チタンは希少な金属ではなく、加工技術も上げっている

- チタンは昔は高価だったけど最近は安くなってる

- チタン素材は「高純度チタン」「純チタン」「チタン合金」

- チタン製の印鑑やアクセサリーの素材は、すべて純チタン

こうしたことを考慮すると、

「希少なチタンの中でもとくに希少な純チタンを使用している高級品です」

「他よりも純度が高いチタンを使っているため硬いので、高度な加工技術が必要な高級品です」

といったアピールをしているショップは怪しいと。

もちろん、騙そうとしているのではなく、単にチタンに対する知識が不足しているショップという可能性もあります。

ただし残念ながら、チタンの良いイメージを利用して、不正に高い値付けをしていると思えるショップがあるんですよ…

一方で、チタンは極端に高価な素材じゃないという説明をしてきましたが、いくら昔に比べて安くなったとはいえ、高価な金属の一種であることは間違いありません。

金属製品の老舗店が多い新潟県燕市で作られるブランド品など、高価な製品があるのも事実です。

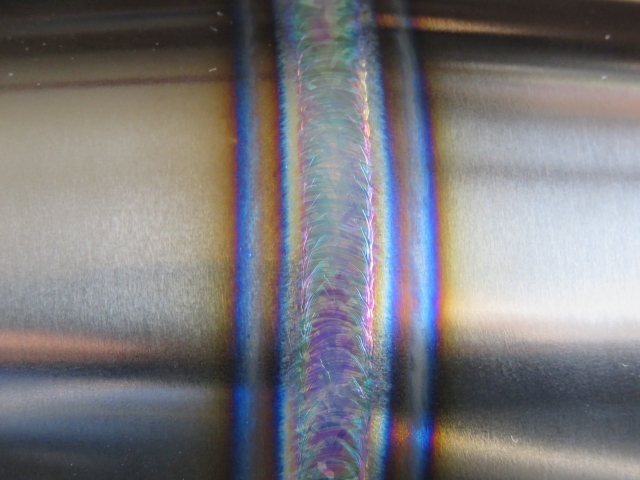

また、 “表面の加工が特殊な高級チタン印鑑”、 “アクセサリー付の高級チタン印鑑”、 “印面のデザインにこだわりがあって手間が掛かってる” という理由で高価なのは分かります。

それでも、敢えてこの記事で伝えたかったのは、

これまで説明してきたようなチタンの現状を分かっていながら、「チタン=高価」というイメージを利用して高い値段で売ろうとしているショップは避けたほうがいいということです。

せっかくチタン印鑑を購入するなら、純チタンだから高級品だとか、難しい加工技術がいるから高い、という理由で高く売っているショップは避けて、適正価格のショップで購入しましょう。

ショップ選びの参考になれば幸いです

参考資料:KOBELCO【PDF】